萩の寺について

由緒と歴史

奈良時代、行基菩薩による草創

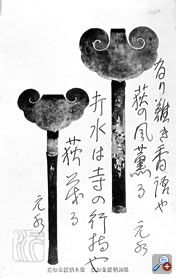

行基のこころを今に伝える萩の花

日本人の美と心を象徴する「萩」は、秋の七草の筆頭として知られていますが、行基ゆかりの草花でもあります。その名前の由来は「生え木」に由来し、古来から生命力の強さや復活を象徴します。すなわち再生を意味し、そこに先亡の霊への想いを表わす供花の源流がかいま見られます。

もと当山があった豊崎あたりは、古くから死人が出ると淀川河畔に捨ててしまう風習があり、「浜の墓」とも呼ばれていました。のちに行基菩薩がこの地を訪れたとき、浜に風葬されている光景を見て、民衆に我国で初めて火葬の方法を伝授しました。天平7年(735)、行基68歳の秋のことといいます。